Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Ciência e Cultura

versión impresa ISSN 0009-6725

Cienc. Cult. vol.72 no.1 São Paulo enero/mar 2020

http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602020000100009

ARTIGOS

LITERATURA E CIÊNCIA

Poesia com teorema de Pitágoras*

Maria Estela Guedes

Poeta, crítica literária e dramaturga portuguesa, tem igualmente muito trabalho publicado e disponível na internet sobre história e crítica das ciências. Dirige o site Triplov: www.triplov.com

Não precisamos chamar em nossa ajuda a poesia de árcades como a marquesa de Alorna, com as suas Recreações botânicas, para assentarmos a ideia de que a literatura, e mais especificamente a poesia, não existe sem ciência. Alguns poetas defendem a poesia pura, o que, a ser viável em absoluto, não só implicaria um empobrecimento lexical e semântico, como iria por certo resultar numa outra forma de Index - que chegou a censurar a própria Bíblia.

Em qualquer época, os poetas escreveram com ciência, quer a da poesia, quer com a que se exprime por números. Porém, como a ciência fundamental é reservada aos cientistas e a publicações especializadas, restritas a bibliotecas de laboratórios e outras instituições, em geral universitárias, aquilo a que os poetas têm maior acesso é aos produtos da ciência, pois são eles que mudam os hábitos, os ambientes, e subjazem à ideia que fazemos de futuro e de progresso. Refiro-me, naturalmente, à tecnologia.

Apesar disso, a ciência, na sua faceta mais dura, faz parte da poesia desde remotos tempos. Na mais famosa das suas odes, aquela que espalhou pelo mundo a expressão carpe diem (frui o dia), de tendência epicurista, Horácio menciona os babylonios numeros, para negar que possamos conhecer o futuro. Nem o cálculo babilónico seria capaz de revelar o que os deuses nos destinam. Eis os dois primeiros versos da Ode I-11, de Horácio [1].

Tu não perguntes (é-nos proibido pelos deuses saber) que fim, a mim, a ti, os deuses deram, Leucónoe, nem ensaies cálculos babilónicos.

Horácio viveu há cerca de dois mil anos e a matemática babilónica, então religada à numerologia, aquela cujo feito mais conhecido é o teorema de Pitágoras, floresce há cerca de quatro mil. Nada então de extraordinário no facto de, em todos os tempos, a poesia ter estado em comunicação com a ciência. Afinal, além de a especialização ser um acidente do nosso tempo, que tende a corrigir-se nas situações que exigem abordagem de vários pontos de vista, a multidisciplinaridade, todos partilhamos as mesmas experiências essenciais, próprias da espécie humana, sejam elas estéticas, científicas, políticas ou religiosas. A maior parte de nós, pessoas instruídas, independentemente do local onde vivemos e da língua que falamos, aprendeu na escola secundária o teorema de Pitágoras: "em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos".

Hoje como dantes, a ciência participa da nossa vida quotidiana e por isso impregna tudo o que dizemos, fazemos e escrevemos. Podem é os conhecimentos estarem já tão entranhados em nós que nem damos por eles, quando nos referimos à forma da Terra, ao ciclo do dia e da noite, do tempo, se o é o seco ou das chuvas, da nomenclatura dos animais, das propriedades medicinais das plantas, de quanto nos deve de troco o lojista se compramos um objeto por 5 euros e ele custa 3,45, e por aí adiante. Como descobriu o espantado M. Jourdain, na comédia Le bourgeois gentilhomme, de Molière, que fazia literatura sem saber, também nós vivemos de acordo com a ciência, sem nos apercebermos de que entrar num automóvel, guardar uma costeleta no frigorífico, beber água de um filtro, subir para o nosso apartamento num ascensor ou acender a luz, são já quase automatismos, de cuja origem científica perdemos a consciência. Só nos lembramos dela quando, nos jogos de televisão baseados em questionários, se pergunta quem é o inventor da lâmpada, do telégrafo ou da internet.

Desde o romantismo que o novo é dos maiores valores da arte. Facilmente admitimos então que a arte assimila as novidades científicas e os produtos tecnológicos daí resultantes. O modernismo, sem a ciência e tecnologia do seu tempo, patente na geração de Orfeu na apologia da publicidade, dos automóveis, de linhas ferroviárias que agitam a imaginação, como a Lusitânia e a Sud Expresso em Portugal (a primeira liga Lisboa a Madrid, a segunda a Paris), no louvor do telefone, do telégrafo, do gramofone, da rádio, dos grandes jornais, sem isso, modernismo e modernidade perderiam o direito a serem modernos.

Cesário Verde, antes do relógio modernista, e rejeitando a prática de quantos poetas anteriores se autocensuravam palavras e situações consideradas pouco poéticas, traça de Lisboa uma imagem de cidade em vias de desenvolvimento: mal cheirosa, devido ao gás de iluminação pública e às emanações químicas das fábricas, palpitante de novas técnicas de construção, decorrentes de projetos arrojados de arquitetura (o prédio de andares deixava de assentar em quatro paredes para assentar num pilar central), empolgada pela velocidade do novo meio de transporte, o comboio, que punha em comunicação as grandes capitais europeias. Vamos reler Cesário Verde, seja um trecho de O sentimento dum ocidental:

Nas nossas ruas, ao anoitecer,

Há tal soturnidade, há tal melancolia,

Que as sombras, o bulício, o Tejo, a maresia

Despertam-me um desejo absurdo de sofrer.O céu parece baixo e de neblina,

O gás extravasado enjoa-me, perturba;

E os edifícios, com as chaminés, e a turba

Toldam-se duma cor monótona e londrina.Batem carros de aluguer, ao fundo,

Levando à via-férrea os que se vão. Felizes!

Ocorrem-me em revista, exposições, países:

Madrid, Paris, Berlim, S. Petersburgo, o mundo!Semelham-se a gaiolas, com viveiros,

As edificações somente emadeiradas:

Como morcegos, ao cair das badaladas,

Saltam de viga em viga os mestres carpinteiros.

Se Cesário Verde integra, na sua massa poética, os produtos da ciência, caso do comboio, que era então movido por máquina a vapor, já um poeta contemporâneo como António Gedeão revela a ciência responsável por essa tecnologia. Intitula-se Lição sobre a água o poema. Descreve cientificamente o líquido essencial da Terra e como permitiu ele o comboio:

Este líquido é água.

Quando pura

É inodora, insípida e incolor.

Reduzida a vapor,

sob tensão e a alta temperatura,

move os êmbolos das máquinas que, por isso,

se denominam máquinas de vapor.É um bom dissolvente.

Embora com excepções e de um modo geral,

dissolve tudo bem, ácidos, bases e sais.

Congela a zero graus centesimais

e ferve a 100, quando à pressão normal.

Rómulo de Carvalho, nome real de António Gedeão, era professor de físico-química do ensino secundário. Os seus poemas estão cheios de notações científicas, com a devida explicação, o que mostra até que ponto a poesia e a ciência faziam, para ele, parte da mesma liga pedagógica. Um dos seus poemas mais conhecidos é Lágrima de preta, no qual, em manifesto anti-racista, ele decompõe em laboratório a lágrima nos seus elementos químicos, para concluir que é igual às lágrimas de todos nós: "água (quase tudo)/ e cloreto de sódio".

Poema tão amante da química que obedece às suas leis é Lavoisier, de Carlos de Oliveira [2], poeta das lentes e dos filtros interpostos entre o olhar e o objeto. Tudo nele é visto por interposta coisa, e essa coisa é em geral produzida pela ciência: o vidro de uma janela, a máquina fotográfica, os binóculos, o microscópio, enfim. E nesse poema também a realidade (a poesia) é vista através de um filtro, a lei de Lavoisier:

Na poesia,

natureza variável

das palavras,

nada se perde

ou cria,

tudo se transforma:

cada poema,

no seu perfil

incerto

e caligráfico,

já sonha

outra forma.

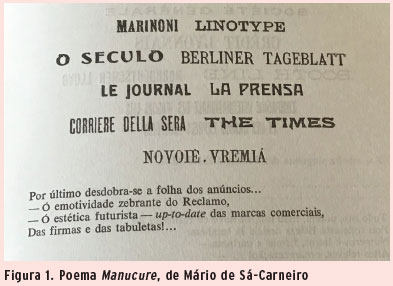

Mário de Sá-Carneiro, em Manucure, elogia a novidade dos caracteres tipográficos, os títulos dos grandes jornais europeus, as suas parangonas, os anúncios, num acesso de sensibilidade às novas técnicas e ferramentas da escrita que resultavam numa arte visual inédita, híbrida de desenho e escrita. Ao transcrever esses elementos em Manucure, veja-se a imagem (figura 1), também ele está a praticar uma nova arte, que hoje conhecemos como poesia visual.

A poesia assenta numa tecnologia, ligada à escrita, que foi evoluindo, desde a pedra de riscar ao cálamo, ou pena, em geral de pato, à impressora de Gutenberg e a tudo o que hoje existe de fabulosamente futurista, como é a tecnologia subjacente à nossa contemporânea publicação virtual. Muitos poemas, em todos os tempos, referem as ferramentas de escrita, pensemos em Camões, com os seus jogos de palavras com a «pena», e cito de cor: «perdigão perdeu a pena, não há mal que lhe não venha». Herberto Helder, pertencente à geração do maior poluidor dos mares e dos rios saído das mãos da ciência, o plástico, refere que escreve os seus poemas com Bic esfera fina de tinta preta. E mais se poderia acrescentar relativo ao nosso tema, quanto a esse poeta inspirado, sem formação científica, salvo a liceal: ele gostava de escrever em papel milimétrico. O seu conto Celacanto é uma joia poético-científica, refere o tumulto nos jornais, provavelmente nos anos 1960, na sequência da descoberta dessa espécie extraordinária de peixes (apresentam vestígios de pés e de pulmões), no Canal de Moçambique. Uma vez que do Celacanto só se conheciam registos fósseis, a comunidade científica julgava-a extinta há milhões de anos.

Porque Herberto Helder traduziu poemas étnicos, reunidos em vários livros, entre os quais Ouolof [3], esta parte da sua obra comporta uma vertente científica, como tive ocasião de mostrar, no seminário "Antropologia biológica e a interação com outras áreas da antropologia", organizado pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em 2008. A minha comunicação está em linha na internet, tem por título "Participação da antropologia na obra de Herberto Helder". Ouolof é o nome de uma etnia da África ocidental, Senegal e Guiné, referida como "jalofos" nos livros antigos. Vamos ler um excerto do Cantar 14 do Livro dos cantares de Dbitbalché (maias), no qual cantam diversas aves, algumas das quais não pertencem à fauna americana. A sua presença denuncia um problema corrente na tradução: a falta de nomes vulgares para espécies estranhas. Em situação ideal, as espécies da flora e da fauna estão circunscritas a determinadas regiões; assim, os leões existem em África mas não na Europa, a surucucu é uma serpente do Brasil e não da Índia, os orangotangos sobrevivem em Bornéu, não vivem na Sibéria. Ou seja, a Terra, em termos de diversidade de flora e fauna, está dividida em regiões biogeográficas. Quer isto dizer que na versão do cantar maia, Herberto Helder, à falta de nomes portugueses vulgares para a avifauna da América, optou por escolher nomes de aves europeias. Aliás, Herberto Helder verte do francês ou do inglês para português, então o responsável pela desgraça foi quem traduziu a língua maia. Ora, para acabar com essas dificuldades é que Lineu criou o sistema binominal de classificação, com duplo nome em latim para a espécie, interpretável em qualquer país do mundo. Declare-se entretanto, em defesa dos tradutores, que os maias não conheceram Lineu e ainda menos falavam latim. Por isso, vamos imaginar que os pombos torcazes, o cuco e a pega azul foram de passeio até à América, para permitirem esta conclusão: não só a poesia está impregnada de ciência, como pode, eventualmente, levantar problemas aos cientistas. Vejamos então o cantar maia:

Algures cantas pequeno pombo torcaz

nos ramos da ceiba.

Algures também cantam o cuco,

o jarreteiro e o

kukum e o sensontle!

Jubilosas estão todas

as aves do Senhor Deus.

Também a Senhora

tem as suas aves: a rola, o cardeal

e o chinchimbacal

e o colibri e a pega azul.

Estas são as aves

da Bela Dona e Senhora.E nas cavernas de coral vivente, pulsam

os animais dos horóscopos

– andróginos, lunáticos –

com as cabeças trepanadas por ciclotrões de urânio, movendo-se

com as lentas sedas dos corpos

pelos sóis à frente e as luas

deitadas. E as pupilas ferozes dos mortos contemplam

o brilho dos meus poros, o pénis

entre as centelhas da minha pele de vitelo

brando.– A voz ascende como um membro das suas tramas de sangue.

Natália Correia, polígrafa, grande poeta, contemporânea de Herberto Helder, nos anos 1980 desempenhava as funções de deputada na Assembleia da República. Os deputados discutiam então a despenalização do aborto. Um deles, João Morgado, argumentou que "O acto sexual é para ter filhos". Natália Correia respondeu, nesse poema que ficou famoso, datado de 3 de abril de 1982:

Já que o coito – diz Morgado -

tem como fim cristalino,

preciso e imaculado

fazer menina ou menino;

e cada vez que o varão

sexual petisco manduca,

temos na procriação

prova de que houve truca-truca.

Sendo pai só de um rebento,

lógica é a conclusão

de que o viril instrumento

só usou – parca ração! -

uma vez. E se a função

faz o órgão – diz o ditado -

consumada essa excepção,

ficou capado o Morgado.

Se bem que quase nada exista de científico na famosa cantiga de amigo do rei D. Dinis, quando põe na boca da donzela a pergunta: "Ay flores, ay flores do verde piño,/ se sabedes novas do meu amigo,/ ay Deus, e hu é?", esta composição foi sempre para mim um enigma, pois poucos serão capazes de reconhecer as flores do pinheiro. Falar das flores do pinheiro é o mesmo que falar das flores da figueira ou da "avelaneira frolida" também das cantigas medievais, pois tais flores, não apresentando pétalas e belas corolas, levam qualquer um, menos industriado, a dizer que essas árvores não dão flor. Ora, salvo casos que eu desconheça, as flores, depois de fecundadas, originam os frutos, logo, toda a árvore de fruto dá flor, ainda que o não saibamos ou reconheçamos. Em suma, D. Dinis, embora ocupado nos assuntos do reino e sumido nos confins do século XIII, sabia de botânica mais do que eu, que só aprendi a ver as flores do pinheiro por causa da sua cantiga de amigo. Aliás, emendo, D. Dinis recebeu o cognome de O Lavrador, por ter dedicado muita atenção à agricultura e à florestação. Ele foi o principal responsável pelo plantio do pinhal de Leiria, com árvores importadas dos países nórdicos. O pinhal destinava-se a fixar as areias do litoral, e acabou por fornecer também a madeira com que se construíram as caravelas com que os portugueses se aventuraram a dar novos mundos ao mundo. Neste momento está em replantação, após um violento e amplo incêndio.

Poeta em Portugal como no Brasil, Tomás António Gonzaga, em Marília de Dirceu, alude a algo que ocupava a mente e o tempo dos filósofos naturais, ou naturalistas, nomes que então se dava aos cientistas: a mineração e os seus produtos, a busca dos produtos naturais necessários, a agricultura, a introdução de espécies úteis. Ele vai até ao garimpo, observa, não lhe agrada aquela faina, e também não lhe agrada trabalhar nas plantações de tabaco nem de cana sacarina, por isso promete a Marília que não terá essa vida:

Tu não verás, Marília, cem cativos

tirarem o cascalho e a rica terra,

ou dos cercos dos rios caudalosos,

ou da minada serra.Não verás separar ao hábil negro

do pesado esmeril a grossa areia,

e já brilharem os granetes de oiro

no fundo da bateia.Não verás derrubar os virgens matos,

queimar as capoeiras inda novas,

servir de adubo à terra a fértil cinza,

lançar os grãos nas covas.

Parece um ecologista a defender o ambiente, Tomás António Gonzaga, e realmente há momentos em que os naturalistas, no século XVIII, se preocupam com a excessiva caça e exagerado abate de árvores no Brasil, por isso os lemos a reclamarem legislação protecionista sobre essas matérias.

E já que estamos no Brasil, vejamos um poeta bem conhecido como cientista, Gilberto Freyre, a declarar, em Poesia reunida [5], a sua simpatia poética por uma ferramenta própria da ciência. Em poema de um verso só, confessa ele: «Encontro muita poesia nos mapas». Mais interessante ainda é Gilberto Freyre, na mesma obra, dedicar um poema à tsé-tsé, uma das responsáveis pelas mais virulentas doenças tropicais africanas, a par da malária. As moscas tsé-tsé, pertencentes ao género Glossina, causam a doença do sono, ao transmitirem tripanossomas quando nos picam. Intitula-se A mosca do sono o poema de Gilberto Freyre:

A mosca terrível

feia, sinistra, com umas asas

que parecem fazer dela miniatura

de bruxa ou moura-torta sob a forma de mosca.A mosca terrível da doença do sono

é toda preta como se vivesse

numa sádica antecipação de luto pelas vítimas.

Mas viajemos no tempo, voltando a épocas longínquas: n'Os lusíadas, Camões faz várias notações de fenómenos explicados hoje pela ciência, motivadas pelas peripécias sofridas pelos mareantes a caminho da Índia, sob a liderança de Vasco da Gama. É o caso da tromba de água e do fogo de santelmo, fenómenos meteorológicos estranhos e assustadores. O fogo de santelmo, ou fogo-fátuo, é um fenómeno atmosférico de natureza elétrica que se manifesta por uma luz azulada, resultado de combustão espontânea de matéria orgânica. Surge por vezes nos mastros dos navios. Reza o povo que assombra, à noite, os cemitérios, e talvez por isso, no Fausto, de Goëthe (poeta que por sinal era naturalista, bom conhecedor assim dos fenómenos da natureza), ocorra uma passagem em que Mefistófeles e Fausto dialogam com terceira personagem, chamada Fogo-Fátuo. O Fogo-Fátuo ensina aos outros um caminho próprio da sua "natureza ligeira": em ziguezague. Quanto a Camões, n' Os lusíadas, as notações surgem no Canto V. É famosa a asserção "Vi, claramente visto", usada normalmente pelos estudiosos para documentar a faceta naturalista de Camões, ou seja, o cuidado com a descrição precisa dos factos da natureza, própria dos humanistas, que rejeitavam assim as fantasias da superstição:

17

Os casos vi, que os rudos marinheiros,

Que têm por mestra a longa experiência,

Contam por certos sempre e verdadeiros,

Julgando as cousas só pela aparência,

E que os que têm juízos mais inteiros,

Que só por puro engenho e por ciência

Vêm do mundo os segredos escondidos,

Julgam por falsos ou mal-entendidos.18

Vi, claramente visto, o lume vivo

Que a marítima gente tem por santo,

Em tempo de tormenta e vento esquivo,

De tempestade escura e triste pranto.

Não menos foi a todos excessivo

Milagre, e cousa, certo, de alto espanto,

Ver as nuvens, do mar com largo cano,

Sorver as altas águas do Oceano.19

Eu o vi certamente (e não presumo

Que a vista me enganava): levantar-se

No ar um vaporzinho e sutil fumo

E, do vento trazido, rodear-se;

De aqui levado um cano ao P ólo sumo

Se via, tão delgado, que enxergar-se

Dos olhos facilmente não podia;

Da matéria das nuvens parecia.

Finalmente, não é só a poesia que se deixa impregnar pela ciência, a ciência também se deixa impregnar pela poesia. A história natural é o reino por excelência da mitologia greco-latina, pois na origem do sistema de classificação binominal tivemos Lineu, que foi à Grécia e a Roma antigas buscar o nome para as novas espécies. A astrofísica designa com expressões poéticas os acidentes cósmicos - anãs vermelhas, anãs brancas, buracos negros - e também na antiguidade a astronomia, siamesa da astrologia, da numerologia e da alquimia, conhecia os corpos celestes pelo nome dos deuses: Mercúrio, Vénus, Gea/Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Plutão.

Devem ser inúmeras as obras, do romance e teatro à música e à pintura, que se inspiram numa técnica assente em muitas ciências, a medicina, cujos praticantes já foram conhecidos por «físicos» e que incluíram barbeiros como cirurgiões. A interdependência das humanidades e das ciências é tão vasta e essencial como a que se verifica entre o ambiente e os seres vivos.

Toda a cultura, todas as artes ficam fascinadas pelas viagens nas galáxias infinitas e pelo que acontece no universo. No cinema, além da Odisseia no espaço, de Stanley Kubrick, vimos esse belo filme de Lars von Trier, Melancolia («Melancolia» é o nome de um planeta em rota de colisão com a Terra), para citar ao menos dois. A música oferece-nos peças maravilhosas inspiradas pela ciência, e, se permitem, agora que terminei este balanço de séculos e fiquei muito cansada, vou sentar-me no sofá, de auscultadores na cabeça, a ouvir Pink Floyd, seja o álbum Dark side of the moon, uma viagem ao lado da Lua não iluminado pelo Sol. Talvez a música me inspire para mais livros de poesia, a acrescentar a SO2, Geisers, Arboreto, Risco da Terra, Folhas de flandres, Clitóris clítoris, títulos que declaram o quanto devo à ciência e quanto para ela tenho contribuído.

REFERÊNCIAS

1. Horácio. Odes, trad. Pedro Braga Falcão, Lisboa, 2008.

2. Oliveira, C. Obras de Carlos de Oliveira, Lisboa, 1992.

3. Helder, H. Ouolof, Lisboa, 1997.

4. Helder, H. Cobra, Lisboa, 1977.

5. Freyre, G. Poesia reunida, Recife, 1980.

* Nota da editora: o texto está escrito em português de Portugal.